Ricordare Marcinelle per non morire di lavoro.

Perché ricordare Marcinelle? Perché è la straziante testimonianza storica della necessità della voce sindacale, del diritto a una vita dignitosa e di una politica che non venga meno al suo dovere di difendere il lavoro. Queste necessità, nelle miniere belghe, sfumavano tra la fuliggine e la disperazione di chi era disposto a tutto pur di lavorare. Ma il lavoro è un diritto e non un sacrificio. E ancora oggi questo principio fatica a realizzarsi. Ancora oggi sul lavoro, nei cantieri o in fabbrica, si muore. Allora bisogna ricordare Marcinelle per imparare a non morire di lavoro.

Macerie e disoccupazione.

Finita la guerra, in Italia, mancava tutto. Specialmente il carbone. E senza carbone, tra le macerie dei bombardamenti e dell’autarchia fascista, milioni di braccia pronte a lavorare facevano la fame. In questo drammatico scenario, il governo di De Gasperi non ebbe altra scelta che optare per la “dolorosa ma assoluta necessità” dell’emigrazione che avrebbe assorbito la forza lavoro disoccupata e rimpinguato le tasche degli italiani con le rimesse. A questo fine furono stipulati diversi accordi bilaterali con Francia, Germania, Svizzera e Australia.

Uomini in cambio di carbone

Ma un paese più di tutti fu interessato alla nostra offerta di manodopera: il Belgio. Infatti, a Bruxelles, la situazione era l’opposto di quella italiana. Gli impianti industriali erano pressocché intatti e di carbone ce ne era tanto da poterlo esportare. Quello che mancava erano uomini disposti a estrarlo. Lo sviluppo industriale e commerciale permetteva alla manodopera belga di scegliere un lavoro migliore. Neanche l’emanazione dello Statuto del minatore del ’45 con salari più alti, ferie e case operaie, li convinse a scendere nelle miniere. I belgi erano ben coscienti dei rischi. Sapevano non era sicuro respirare carbone o martellare della roccia infiammabile in vecchie gallerie fatte con tralicci di legno. Perciò quando la popolazione locale rifiutò quelle condizioni di lavoro, il governo di Bruxelles le offrì a De Gasperi, che accettò. Il 23 giugno 1946 si firmò un Protocollo di intesa che accordava l’invio di 2,5 tonnellate di combustibile a prezzo ridotto, ogni 50 mila minatori italiani inviati in Belgio. L’accordo uomo-carbone fu annunciato con grandi manifesti rosa che tappezzarono tutte le città d’Italia. Migliaia di giovani disoccupati, per lo più meridionali, non si fecero sfuggire l’occasione di un lavoro con tanto di alloggio assicurato, per mandare qualche soldo a casa. Ma ben presto si resero conto che il gioco non valeva la candela, o peggio, la vita.

La selezione e il viaggio

Molti dei cosiddetti volontari ebbero il sentore che le miniere belghe non fossero la terra promessa fin dalla fase di selezione. Per essere assunti si veniva sottoposti a una lunga procedura di reclutamento con visite mediche e controlli burocratici che durava dai 2 ai 6 mesi. Nei cosiddetti centri di emigrazione nazionali, un’apposita commissione di medici, imprenditori e rappresentanti di governo belgi, selezionava i fortunati ritenuti idonei al lavoro e li spediva a Milano. Da lì venivano caricati su un treno che, senza soste, avrebbe attraversato il confine belga. Non era certo un viaggio in prima classe. Dopo la guerra, c’erano a disposizione solo vagoni simili a carri bestiame e la scelta di filare dritto in Belgio non era affatto casuale. Era proprio per evitare la fuga di chi avesse qualche ripensamento lungo il tragitto. Poi, all’arrivo, si veniva disinfettati in massa “come animali” e mandati in miniera. Ed è lì che ogni speranza si spengeva. La prima volta sotto le viscere della terra era un vero e proprio trauma.

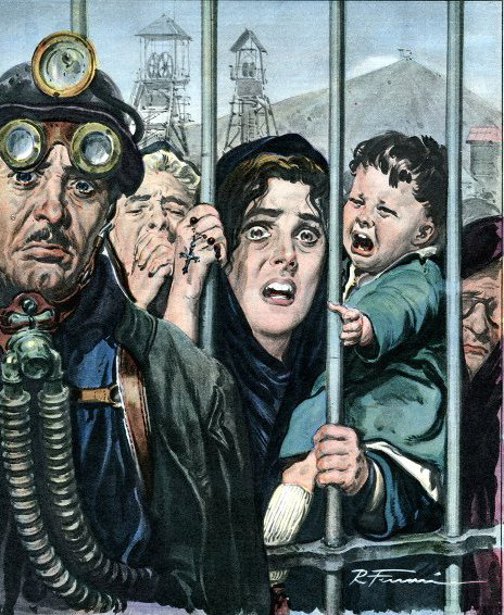

Il primo giorno in miniera

La maggior parte dei volontari iniziava a lavorare senza alcun tipo di preparazione, non avendo idea di cosa li aspettasse. Venivano calati nel sottosuolo ammassati in gabbie che fungevano da ascensori. Scesi a decine o centinaia di metri di profondità, si ritrovavano al buio, nell’aria rarefatta dalla fuliggine e con il rumore tartassante dei martelli pneumatici. Tanti chiedevano ingenuamente di aprire la finestra. Altri, molti altri, reagivano supplicando di tornare in superficie o scoppiando a piangere. Addirittura, si prese l’abitudine di mettere un sacco sulla testa dei nuovi arrivati per evitare attacchi di panico. Anche perché rinunciare non era ammesso. Il Protocollo di intesa del ‘46 stabiliva che il primo dei 5 anni di contratto fosse tassativamente obbligatorio, pena il carcere.

La non-vita del minatore

Allora si doveva lavorare per forza. Si lavorava sei giorni su sette, su 3 turni da 8 ore e a cottimo. Questo spingeva i minatori a risparmiare tempo facendo a meno delle misure di sicurezza. Per di più, la “minima” della paga era vincolata allo scavo di almeno 3 metri di galleria. Ma non sempre capitava la vena di carbone tenero e spesso il martello pneumatico non era abbastanza. Occorreva fare ricorso alle cariche esplosive con cui, inutile dirlo, si rischiava la vita. Ma i problemi non erano solo sottoterra. Ci si ammalava spesso, soprattutto di silicosi. Nota come la malattia del minatore, è una grave patologia respiratoria dovuta all’inalazione di fuliggine. Poteva essere prevenuta facendo uso delle maschere antigas, ma il caldo eccessivo e gli spazi angusti rendevano impossibile indossarle. Si rimediava maldestramente con un fazzoletto sulla bocca. Non c’era rimedio, invece, per i disturbi all’udito dovuti al costante rumore dei martelli pneumatici o alla febbre dovuta agli sbalzi di temperatura tra superficie e sottosuolo.

Di miniera si moriva

Senza luce, aria e dispositivi di sicurezza, infortuni e morti sul lavoro erano quasi all’ordine del giorno in tutto il Belgio. Il numero era agghiacciante. Basta una breve rassegna per rendersene conto. Nel maggio del ’50 morirono 40 lavoratori a Trazegnies, nel settembre del ’51 a Quaregnon altri 7; nel giugno dell’anno successivo, nel bacino di Charleroi 10. Nel gennaio 1953, stavolta nelle miniere di Wasmes, persero la vita 21 operai. Il 26 settembre, di nuovo a Quaregnon, nel pozzo “Espérance”, ne morirono 12 schiacciati da una gabbia dell’ascensore. O ancora, nell’ ottobre presso Many ci aggiunsero alla lista altri 26 morti. Questi sono solo alcuni dei frequenti incidenti fatali, a cui vanno aggiunte le migliaia di minatori graziati dal destino che sventavano la morte e tornavano a casa “solo” infortunati.

Prime indagini, ma nessun intervento

L’esasperazione operaia sfociò in alcune proteste spontanee che portarono le forze politiche di Bruxelles a formare una Commissione di Inchiesta. Ma dopo 15 mesi di lavoro, con la pubblicazione del Libro Verde del ’55, concluse che non si era “riusciti a procedere ad un’inchiesta sistematica per sapere se la regolamentazione in vigore per la sicurezza del lavoro veniva fedelmente applicata in tutte le miniere”. Nel mentre si era mossa anche la Commissione per gli Affari Sociali dell’Assemblea Comune della CECA. Nel 1954 aveva condotto un‘indagine sulle condizioni di vita e lavoro nei bacini carboniferi del Belgio, soprattutto dei lavoratori italiani. I risultati erano allarmanti, ma il governo di Bruxelles giustificò il tutto lamentando la scarsa competenza e preparazione della manodopera straniera. Non c’era alcuna responsabilità della parte padronale. Erano gli operai a dover fare più attenzione. Inevitabilmente, in assenza di interventi, gli incidenti continuarono.

I sindacati?

E continuarono le proteste spontanee, ma non si innescò nessun attivismo sindacale. Le ragioni furono principalmente due. La prima era la repressione poliziesca attuata fin dalle prime fasi della selezione. La pubblica sicurezza belga, non a caso, partecipava al reclutamento della manodopera, scartando i candidati considerati sovversivi. La sua azione di controllo continuava anche all’arrivo e nel periodo di insediamento, con intimidazioni, verifiche di documenti e perquisizioni a domicilio. I lavoratori italiani erano sempre sotto una rigida sorveglianza che impediva ogni tentativo di organizzazione sindacale e politica. L’altro fattore era invece l’isolamento dei minatori all’interno dei falansteri, ossia le case operaie. I “convenienti alloggi” che il governo belga aveva ripromesso nel Protocollo del ’46, non erano altro che le baracche di ex campi di concentramento, costruiti durante l’occupazione nazista per i prigionieri sovietici. Erano costruzioni di legno, cartone asfaltato o lamiera con intorno ancora il filo spinato. Non avevano acqua corrente, gas o elettricità. Mancava perfino il pavimento e si viveva nel fango. Chiusi in queste abitazioni fatiscenti, i minatori erano estranei alla cultura industriale sia a livello politico che sindacale, come pure alla popolazione belga. Infatti, l’integrazione era cosa difficile e non mancarono espliciti episodi di razzismo, fomentati da pretesti antifascisti.

Una, cento, mille Marcinelle

Gli alloggi disumani e i continui incidenti sul lavoro, nella totale assenza di tutele da parte del governo di Bruxelles, spinsero quello italiano a sospendere l’invio di altra manodopera. Ma questo non bastò a evitare il peggio. L’8 agosto del 1956, alle 8 e 10 del mattino scoppiò un imponente incendio nel pozzo numero 1, della miniera di Bois du Cazier di Marcinelle. Per un errore umano si ruppe un cavo e la scintilla elettrica innescò una combustione d’olio ad alta pressione che infiammò due pozzi e riempì di fumo tutte le gallerie. Si capì subito che, ancora una volta, qualcosa di grave era successo. L’allarme fu inviato alle 8 e 25 e per settimane si tentarono spedizioni di salvataggio. L’ultima si concluse il 22 agosto, alle 3 di notte. Uno dei soccorritori tornò in superficie e dichiarò in italiano “tutti cadaveri”. Si salvarono solo 13 minatori, ne morirono 262. 136 erano italiani. La maggior parte perse la vita soffocato dal gas.

Dopo Marcinelle

L’opinione pubblica nazionale ed europea fu sconvolta dalla strage di Marcinelle e questo spinse CECA, Belgio e Italia a prendere dei provvedimenti. Ma non furono affatto risolutivi. Il processo del Tribunale di Charleroi assolse tutti gli imputati del disastro che rimase senza responsabili. L’Italia bloccò nuovamente le partenze di convogli di manodopera, salvo poi firmare un nuovo protocollo con il Belgio nel ’57. E la CECA riunì una speciale Conferenza europea, con governi, sindacati e organizzazioni imprenditoriali, per incentivare l’adozione di norme sulla salute e sicurezza nelle miniere. Ma l’obbligo delle maschere antigas poteva poco contro il massacrante lavoro del minatore.

Ricordare Marcinelle oggi.

L’inferno di Marcinelle si spense solo dieci anni dopo la strage, nel 1967. Oggi è patrimonio nazionale dell’UNESCO. Un luogo simbolo dello sfruttamento senza scrupoli che si è consumato nel secondo dopoguerra nelle miniere d’Europa. Una dolorosa pagina sporca di fuliggine che racconta soprattutto il sacrificio di giovani italiani diventati merce di scambio per qualche tonnellata di carbone. Carbone che, per scherzo del destino, non è mai arrivato. Questa è la grande beffa della Storia. Il combustibile belga, stando ai patti, non sarebbe stato regalato. Doveva essere venduto a prezzo agevolato. Ma anche quel prezzo, per successive congiunture economiche, fu troppo costoso per l’Italia. E se morire sfruttati per fame è atroce. Morire sfruttati per niente forse lo è ancora di più.